Le rapport comme support d'expression

dimanche III juin MMVIIAmnesty International, Ligue des Droits de l'Homme, Commission « Citoyens Justice Police » (qui, contrairement à ce que le nom suggère, ne fait pas appel à des policiers - commission composé de syndicats marqués à l'extrême-gauche), Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité : on ne compte plus les groupes plus ou moins définis, qu'ils soient association internationale, institution nationale ou réunion groupusculaire de syndicats, qui désormais publient des « rapports ».

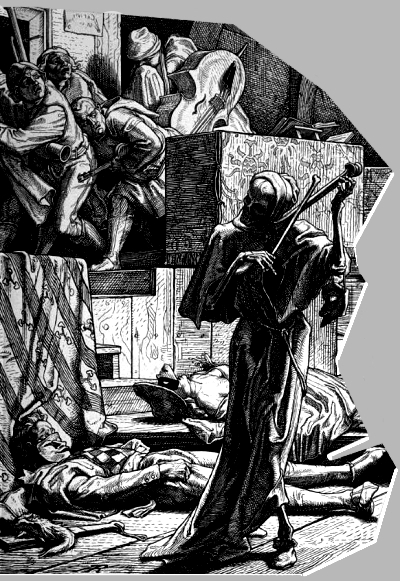

Autrefois, on publiait un pamphlet, on placardait éventuellement des libelles aux murs, comme par ce matin d'octobre 1534 où, notamment à Paris et Amboise, il était délicat d'ignorer ces « placards » intitulés « Articles véritables sur les horribles abus de la messe royale » provoquant l'ire du souverain d'alors, François Ier.

En 1968, on développait d'astucieux slogans. Ainsi, les CRS étaient SS, sans plus de démonstration. De même, il était alors « interdit d'interdire ». Mais cette recherche littéraire allait de pair avec la diffusion de tracts.

Dans les années 2000, on fait des rapports. Tels des rapports administratifs, tels des synthèses de recherche, voire des comptes rendus d'enquête, on annonce des programmes et des points de vue politique en se drapant derrière une façade neutre. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la neutralité n'est guère de rigueur, dans ces rapports qui au prétexte de quelques exemples tirent des conclusions qui les dépassent largement.

Ainsi, grâce à la commission « Citoyens Justice Police », on apprend que « le policier » est un « nouveau facteur d'insécurité », point essentiel qui devient titre de l'article présentant le rapport dans le journal Libération (lien).

« Nous n'avons pas un discours anti-policier. Aujourd'hui, les jeunes ont peur des forces de police. La peur est plus importante que la confiance. » nous dit le rapport. Mais existe t-il un groupe homogène constitué, sur le territoire national, répondant au terme « les jeunes » ? Comment un rapport qui s'attacherait à rendre compte d'une réalité peut-il aborder le thème des rapports entre la population sans opérer de moindre distinction au sein de cette population ? Quel rapport existe t-il entre le « jeune » multirécidiviste et le « jeune » qui n'a jamais commis le moindre délit, dans leurs rapports avec les forces de l'ordre ? Quel rapport entre le « jeune » qui habite dans une zone à forte délinquance et le « jeune » qui habite dans une zone à faible population ? N'est-il pas évident qu'ils n'auront pas la même expérience, parce que le cadre fait que les interventions de police n'auront ni la même fréquence ni les mêmes contraintes ? « Pour les enfants, l'uniforme d'un policier est devenu le signe d'un danger, relève le rapport. Certains parents constatent une "politisation" précoce de leurs très jeunes enfants (8-10 ans) avec manifestation et slogans contre la police ». Mais comme les « jeunes » ne sont pas définis il est impossible de saisir le sens de ces faits. Ainsi, on comprendra qu'il est cohérent qu'un enfant clandestin sur le territoire national, ou un enfant dont les parents sont militants dans une association en faveur de tels clandestins, assimile l'uniforme policier à un danger - de fait, étant hors-la-loi, c'en est bien un. Pareillement, il est normal que les « jeunes » issus des zones de non-droit où la délinquance est quotidienne aient une vision négative de la police : une part de leurs aînés les éduquent de la sorte, transformant la haine de la police en une activité ludique (le feu attire, ont-ils l'air de s'ennuyer : lien) et économique. Que veut dire un slogan « contre la police » dans la bouche d'un gamin qui vient d'agresser physiquement son professeur de mathématiques ? Ce rapport décrit minutieusement « l'expulsion des squatteurs occupant les locaux universitaires désaffectés de Cachan, en août 2006, [...] comme une "rafle" massive ». Peut-on rendre compte, de manière neutre, du présent en employant le terme plus que connoté de rafle, évoquant immanquablement la collaboration de la police du régime nommé l'État Français -dont le général de Gaulle n'a jamais reconnu la légitimité- au génocide nazi ?

« C'est une évidence délicate : les mots « peur » et « panique » reviennent souvent, trop souvent, dans ce rapport 2004-2006 » nous dit Libération. Mais que vaut une analyse du champ lexical d'un texte qu'on a pondu entre amis ? Va t-on tirer argument de notre propre production ?

« "Les rapports des inspections de la police (IGS et IGPN) ne sont pas connus et jamais rendus publics. Voilà une des choses que nous demandons", a souligné Jean-Pierre Dubois ». Mais au nom de quoi un individu pourrait-il exiger de consulter des documents administratifs et des documents d'enquête concernant autrui ? Vous-même, accepteriez-vous que la police donne à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas partie dans l'affaire vous concernant, des documents d'enquête vous concernant ? « La commission n'a pas pu déterminer qui avait "donné l'ordre d'un contrôle de police". "Impossible de savoir qui avait pris la décision de placer en garde à vue la directrice de la maternelle Rampal", précise Laurence Roques » : pourtant, la directrice de cette école maternelle a obligatoirement reçu une copie de la procédure dont elle a fait l'objet, il suffit donc de lire cette procédure pour connaître l'officier de police judiciaire responsable du contrôle d'identité tout comme celle de l'officier de police judiciaire ayant décidé du placement en garde à vue. Il n'y a donc rien d'impossible dans l'obtention de ces informations, tous les concernés les ont à leur disposition - ce que ne peuvent ignorer les membres de la commission, puisqu'ils sont avocats et magistrats.

Nous apprenons que « la synthèse de la commission rapproche le scénario de la mort de Mickaël, parti taguer un mur d'autoroute une nuit d'avril 2004, retrouvé noyé dans la Marne, de celui de l'électrocution des jeunes Zyed et Bouna, à Clichy-sous-Bois, en octobre 2005. "Dans les deux affaires, les policiers ont procédé à une véritable chasse à l'homme", souligne le rapport, évoquant le "déploiement totalement disproportionné de policiers et de moyens". Dans les deux cas aussi, "un premier équipage d'une brigade anti-criminalité a cru bon d'appeler des renforts particulièrement prompts à intervenir". Disproportion des moyens, absence d'anticipation, sans oublier la non-assistance à personne en danger ». En quoi les rapporteurs ont-ils qualité pour discuter de la pertinence des moyens mis en oeuvre ? Ont-ils la moindre expérience en matière d'intervention de police, pour pouvoir se permettre d'énoncer des jugements aussi définitifs ? Finalement, et là est le plus grave, au nom de quoi peuvent-ils se permettre d'accuser d'un délit (la non-assistance à personne en péril) des personnes qui n'ont pas été jugées ni condamnées par la justice, alors que les rapporteurs, avocats et magistrats, sont extrêmement bien placés pour savoir que : la présomption d'innocence est incontestablement de rigueur (d'autant plus que les syndicats auxquels appartiennent ces rapporteurs évoquent ce concept fréquemment) ; l'attention portée aux cas mis en exergue suggère que l'absence de condamnation judiciaire ne soit pas ignorée des rapporteurs. Ne pouvant alléguer de leur bonne foi, sachant le fait qu'ils prêtent attentatoire à l'honneur de ceux qu'ils blâment, leur propos revêt un caractère diffamatoire.

« On ne peut que faire le constat que la police, au lieu d'assurer la sécurité, a engendré une situation d'insécurité », accuse le rapport. Un regard neutre imposerait de se demander dans quelle mesure cela n'est pas inhérent à l'activité policière dans sa dimension répressive. À titre d'exemple, le policier qui intervient sur un cambriolage engendre une situation d'insécurité - si leur cambrioleur est encore sur place et armé, il peut se produire un incident qui ne se produirait pas sinon. « Du côté des jeunes tagueurs, "la panique est à mettre sur le compte de l'augmentation des contrôles et des interpellations" » nous dit le rapport. Est-ce à comprendre que, selon les auteurs du rapport, il ne faudrait plus que les policiers appréhendent les auteurs de dégradations volontaires, par crainte qu'ils soient paniqués ? Est-ce que, socialement, prime le confort sentimental de celui qui commet un délit sur la légitime défense des biens de la victime de ce délit ? On nous parle de la « peur [...] de lycéens venus occuper l'annexe du ministère de l'Education en février 2005 » qui « témoignent avoir été pris de panique devant l'arsenal déployé ». Doit-on véritablement se soucier du confort d'individus qui eux, manifestement, considèrent naturel d'occuper des locaux ?

Le Syndicat de la Magistrature, membre de cette commission, a déjà récemment été condamné pour la tenue de propos pamphlétaires, diffamatoires et injurieux, dans un document qu'il présentait comme guide juridique (lien). Ce jugement devrait pourtant rendre les pamphlétaires plus enclin à la prudence, à se méfier des termes tels que « rapport » qui suggèrent la neutralité, l'analyse, alors qu'il est manifeste que leur production est avant tout politique et non scientifique. À moins que l'essentiel est l'impact médiatique produit, avec l'appui de journaux comme Libération dont les articles quasi-hagiographiques transformeront les désaveux judiciaires des pamphlétaires en récit de leur chemin de croix (lien).