Fin du débat

lundi XVI mai MMVOui, non, le débat n'en finit pas. Et comme tout les arguments imaginables ont déjà été avancés, le débat tourne en rond. Moi j'ai déjà fait mon choix et n'y reviendrais pas.

1. Une Constitution, c'est un cadre pour une organisation sociale, c'est-à-dire politique. Dès lors, une Constitution ne peut que définir le cadre et les principes qui font consensus -- or, comme le montrent les débats portant sur les orientations proclamées par cette Constitution, celle-ci ne fait pas consensus dans les principes qui y sont affirmés. Sériez-vous satisfait d'une Constitution de la France qui soutiendrait qu'elle doit mener une politique socialiste ou ultra-libérale, c'est à dire d'une Constitution qui imposerait aux élus une politique précise ? Une telle Constitution serait éminemment anti-démocratique, puisqu'elle renierait aux élus le pouvoir de mener une politique, ce qui est le fondement de leur mandat.

2. En lien avec le premier point, une Constitution c'est un texte législatif, c'est le texte législatif suprême, supérieur à toutes les lois (qui sont invalides si elles sont déclarées anticonstitutionnelles). La Constitution européenne est censé supplanter toutes les lois européennes, les lois nationales et les constitutions nationales. Dès lors, on se doit d'exiger un texte sans équivoque, simple d'interprétation, autant que faire se peut. Car on sait que plus une loi est floue, plus est grande la marge d'interprétation laissée aux arbitres, plus cette loi peut être utilisée de manière injuste et être source d'inégalités.

3. Une Constitution est une forme de contrat social que l'on signe à perpétuité. C'est un engagement lourd, sérieux, sur lequel on ne revient pas comme sur un simple accord à temps. Pour amender une Constitution, comme pour n'importe quelle loi, il faut soit réussir à prouver que les modifications que l'on y apporte ne font que clarifier la lettre et ne changent pas l'esprit (modification de forme), soit prouver que tout le monde est d'accord pour changer son esprit (modification de fond). Mais si on n'est pas d'accord sur l'esprit d'une Constitution, il est insensé de penser que l'accepter permettra de la modifier notablement ensuite ; car il s'agit bien d'accepter des éléments constitutifs qu'on ne peut renier par la suite sans remettre en cause l'entité constituée. A contrario, on peut accepter un texte de loi que l'on juge imparfait que l'on compte modifier sur le fond par la suite : il suffit pour cela d'une simple majorité parlementaire, pas d'une unanimité, car la loi que l'on modifie n'est pas Constitutive de l'entité qui fonde notre mandat. Sa remise en cause ne remet pas en cause ce qui nous lie. Plus concrètement, à titre d'exemple, la Constitution française stipule que « tous les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques » soient électeurs. Vous comprenez bien que remettre en cause ce principe constituerait, de fait, une remise en cause les fondements même de notre Nation : si quelqu'un proposait ce choix, la première question qu'on lui poserait ne serait pas de savoir quel problème il pense résoudre par ce changement -question qu'on poserait pour une loi classique- mais qu'est-ce qui le fait penser que la Nation puisse accepter de revenir sur ce qui fut établi comme élément la constituant. En ce sens, présenter une Constitution comme un simple traité temporaire, modifiable à souhait, c'est mentir sur le sens d'une Constitution. Et si ce mensonge peut sembler bénin, il est foncièrement naïf de croire que ceux qui sont tout à fait satisfait par cette Constitution oublieront de rappeler que celle-ci n'est pas qu'un traité à temps, lorsqu'il sera proposé de la modifier - ils pourront, et ils auront raison de le faire, systématiquement refuser tout changement. On ne revient pas si facilement sur ce qui est considéré comme un acquis.

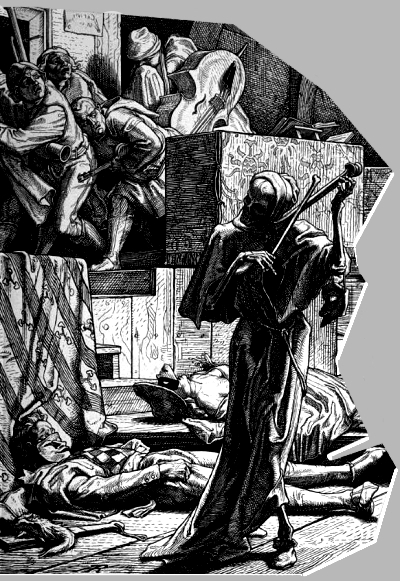

4. Une démocratie ne crée pas dans l'urgence. Un des arguments majeurs des partisans du oui est de dire qu'il n'y a pas d'alternative sérieuse au oui et que le refus de la Constitution proposée mettrait la France au ban de l'Europe. Comme je l'ai exposé dans les points précédents, le choix d'une Constitution est sans doute le choix politique le plus important qu'une entité sociale puisse faire, puisqu'elle affirme ce qui la fonde, ce qui la constitue. Un tel choix ne doit pas se faire dans l'urgence, vu les ramifications de ce choix. Certains osent rapprocher le refus de la Constitution d'une mentalité qui aurait été au coeur des affrontements sanglants des siècles passés en Europe : ces messieurs, parfois historiens, semblent ne faire que très peu de cas des exemples fâcheux d'attribution de pouvoirs par le biais du référendum populaire à d'éminents anti-démocrates ayant présenté la situation comme étant celle d'une urgence suprême (Napoléon III, Adolph Hitler, pour ne citer que les cas les plus évidents). Si, ais-je vraiment besoin de le préciser, cela n'aurait absolument aucun sens de rapprocher ces individus et leur programme politique du contenu de la Constitution (l'histoire est une discipline riche parce qu'elle permet un certain comparatisme ; elle devient dépravée lorsqu'il s'agit d'amalgamer), il parait intéressant de noter que présenter un référendum comme une nécessité d'urgence est efficace sur un plan politicien tout en étant une approche relativement dangereuse sur un plan politique, ne laissant que trop peu de place au regard raisonné sur les conséquences probables du référendum pour la polis. Dans le cas présent, il n'y a aucune urgence réelle : de l'approbation de cette Constitution ne dépend aucun événement précis. La terre ne s'arrêtera pas de tourner sans cette Constitution, l'Europe n'a pas eu besoin de cette Constitution pour qu'on en discute et qu'on avance vers elle - sinon, que faisions nous depuis 50 ans ? La seule urgence, en fait, mise en exergue par les partisans du oui, est constituée par la peur d'un rejet de la France par l'Europe. Et là, on retrouve à nouveau une mentalité ouvertement anti-démocratique : il s'agit de proposer un vote pour lequel il n'y a qu'une seule et unique réponse acceptable ; il s'agit de dire que si on accepte pas tout ce qu'on nous propose, sans chipoter, on sera exclu. En d'autres termes, le vote n'a pas de sens démocratique puisque le vote n'est pas proposé comme un moyen d'intervention sur la Construction européenne mais uniquement comme un moyen d'approbation ou d'exclusion. Dire que si la France dit non, elle sera fatalement exclue de l'Europe, c'est dire que l'Europe se moque de l'avis des citoyens européens, qu'elle ne s'intéresse qu'à leur approbation. Les journalistes britanniques de la BBC semblent sur ce sujet avoir un point de vue moins catastrophiste que leurs homologues Français : pour eux, un non Français (mais aussi Danois, Hollandais etc.) empêcherait la Constitution de devenir loi, sauf si la France décidait d'elle-même de quitter l'EU (qui proposerait cela ?), mais l'Europe ne cesserait pas pour autant d'exister, cf. lien

Parce que cette Constitution est floue et que cela est inacceptable vu la portée d'une Constitution, parce que le choix de cette Constitution est apporté de manière anti-démocratique, parce que je ne suis pas si fataliste pour croire que nous n'avons pas le choix, mon choix est fait.